|

Une femme du Congo

-

Ludo Martens, 1991 |

|

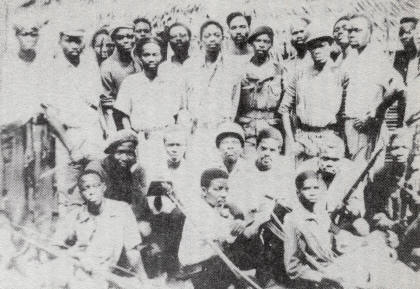

Couverture: Liliane Pauwels, Photocomposition et impression: EPO, 1991 Editions EPO 20A rue Houzeau de Lehaie 1080 Bruxelles - Belgique, Lange Pastoorstraat 25-27 2600 Anvers — Belgique, D 1991/2204/6 ISBN 2 87262 046 X Couverture arrière (Contenue) - Table de matières C'est la première fois en Afrique que l'on entend une voix de femme raconter sa vie dans le maquis. Benoît Verhaegen, Ancien professeur aux universités de Kinshasa et de Kisan-gani. J'ai lu l'histoire de cette remarquable femme africaine...et quel remarquable film cela ferait! Et si moyens financiers nous avions, je l'entreprendrais illico. Med Hondo, Mauritanie, réalisateur de Sarraounia, prix Etalon de Yen-nenga au Fespaco, Burkina Faso, 1987. Léonie ABO, la femme de Pierre Mulele, parle de son enfance au village, de l'école coloniale, du mariage traditionnel. Puis de sa prise de conscience au cours des cinq années vécues dans le maquis. Toutes les femmes africaines se reconnaîtront dans ce témoignage. L'insurrection paysanne au Congo-Zaïre, en 1963-1968, a ébranlé le monde entier. Jamais, une voix de l'intérieur ne nous était parvenue. Léonie ABO est la seule personne en vie à avoir assisté aux événements du maquis du premier jusqu'au dernier jour. Des scènes inoubliables nous font saisir les souffrances des villageois et la barbarie avec laquelle l'armée de Mobutu les a mutilés et massacrés. Ludo Martens est auteur de L'argent du PSC-CVP (EPO, 1984), de Pierre Mulele ou la seconde vie de Patrice Lumumba (EPO, 1985) et de Sankara, Compaoré et la révolution burkinabé (EPO, 1989). Table des matières - Livre Glossaire 1. 1945 - 1951, A Malungu et Lukamba

Carte 1, chapitre 3, 4 en 17 * Arbres généalogiques - Table de matières

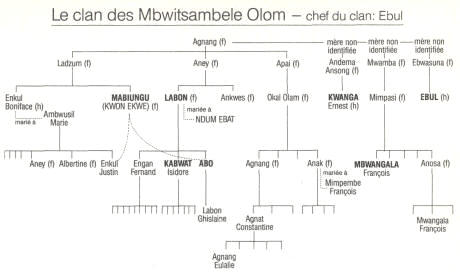

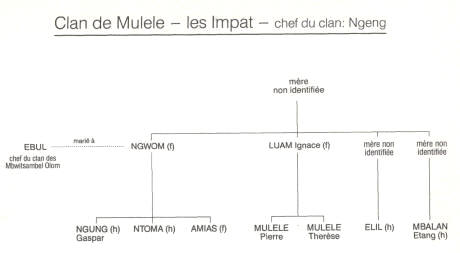

L'arbre généalogique du clan d'Abo, tel qu'elle a pu le reconstituer. Dans le système matrilinéaire, chacun appartient au clan de sa mère. L'arrière grand-mère d'Abo est Agnang; elle eut des sœurs qu'Abo ne connaît pas. Tous leurs descendants par filiation matrilinéaire sont des frères et des sœurs d'Abo. Pour des raisons pratiques, nous avons mis les enfants de Boniface Enkul dans ce schéma, quoiqu'ils appartiennent au clan de leur mère, Marie Ambwusil. Pour la clarté du tableau, nous avons retenu essentiellement les personnes qui apparaissent dans le témoignage d'Abo.

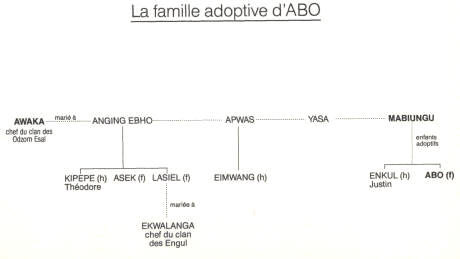

Glossaire (Repris du réédition Abo, Une femme du Congo, l'Harmattan, 1995) - Table de matières A la commande. Châtiment où les mains et les pieds sont liés ensemble derrière le dos.Authenticité. L'idéologie officielle de Mobutu qui prétend retourner aux valeurs authentiques, traditionnelles de l'Afrique pré-coloniale; en réalité il s'agit d'une idéologie néocoloniale qui justifie le pouvoir de la grande bourgeoisie zaïroise et du contrôle étranger en se basant sur les traits les plus réactionnaires de la tradition. Boubou. Tunique africaine, longue et large. Boy. Employé de maison noir. Cadre, dirigeant politique ou militaire dans le maquis. Capita. Surveillant, contremaître Chef médaillé. Un chef était désigné selon les régies traditionnelles, mais seuls les chefs qui étaient reconnus comme tels par les autorités coloniales pouvaient en fait exercer leurs fonctions; on les appelait "chefs médaillés" parce qu'ils recevaient une médaille comme preuve de leur investiture. Chefferie. Un groupement traditionnel, organisé sur base de relations familiales indigènes et reconnu comme unité administrative par les autorités coloniales.Chicotte. Fouet utilisé pour frapper les Noirs, comme punition, dans le Congo belge.Cité. Quartier d'habitations pour Noirs dans la ville.Comité de village. La direction politique de la résistance dans un village donné.Equipe. Groupe de partisans d'un village donné et dont le nombre variait de 20 à 150. Aussi: un groupe de partisans qui exécutaient ensemble une mission.Evolué. Noir qui avait atteint un certain niveau d'instruction et à qui les autorités coloniales reconnaissaient un certain «degré de civilisation».Flamand. Injure utilisée au Congo belge pour désigner un Belge ou un autre Blanc.Force publique. Nom de l'armée coloniale belge, qui consistait en soldats et sous-officiers noirs, encadrés par des officiers belges.Groupement. Rassemblement d'«indigènes» sur base de relations traditionnelles ou de liens établis par le pouvoir colonial.Hangar. Grand auvent de branches, de feuilles et d'herbe. Kwashiorkor. Maladie de sous-alimentation, causée par manque de protéines animales. Laisser passer. Papier administratif qui permettait certains dé placements.Maquis. Territoire où la résistance armée se regroupait Aussi l'organisation qui menait la lutte armée. Militant. Participant actif au mouvement de résistance. MPR. Mouvement Populaire de la Révolution, fondé le 20 mai 1967 par Mobutu. Le MPR deviendra le parti unique et sera proclamé «Parti-Etat». Chaque Zaïrois en est membre dès sa naissance. Mundele. Blanc, en lingala, une des quatre langues officielles du Zaïre.Pacification. La répression militaire de l'insurrection populaire au Congo (1963-1966), menée par des mercenaires venus d'Afrique du Sud et de Rhodésie, ainsi que des militaires belges et des soldats de Mobutu, était appelée pacification. Pagne. Vêtement africain traditionnel. PNP. Parti National du Progrès. Parti politique fortement conservateur, érigé en novembre 1959 avec le soutien des autorités coloniales belges. Surnommé «Parti des Nègres Payés» par la voix populaire. «Un PNP» est devenu le nom injurieux de chaque partisan noir du colonialisme et du néocolonialisme.Pousse-pousseur. Quelqu'un dont le travail est de transporter des charges sur une charrette qu'il pousse ou qu'il tire.PSA. Parti Solidaire Africain. Parti radicalement anticolonial et nationaliste, fondé en avril 1959 par Pierre Mulele, qui en deviendra plus tard secrétaire-général, tandis qu'Antoine Gizenga y exercera la présidence.Réactionnaire. Partisan du vieil ordre colonial ou néocolonial.Renégat. Quelqu'un qui a trahi ses convictions révolutionnaires.Secteur. Unité administrative coloniale, formée en rassemblant des groupements traditionnels, plus petits.Territoire. Le Congo belge était divisé en provinces, districts et territoires.Wax. Un morceau de tissu de coton, souvent très coloré, avec quel les femmes africaines confectionnent leurs vêtements.Zone. Une division administrative de la zone libérée. Le maquis du Kwilu était d'abord divisé en trois zones, puis en huit.1. 1945-1951 A Malungu et Lukamba - Table de matières Naissance d'Abo, mort de sa mère. Chez le père Awaka et ses quatre femmes. Contes autour du feu. Magie et mystères à Lukamba. L'aristocratie villageoise et l'administration coloniale. Les cinq clans de Lukamba Bozombo. La mère Mabiungu a un serpent dans le ventre. 15 août 1945. Malungu, un grand camp de coupeurs de noix de palme, qui travaillent sur les palmeraies de la Compagnie du Kasaï. Des dizaines de cases en pisé bien alignées. Au loin la rivière Kwilu chantonne. Accroupis dans la pénombre autour des braises du feu, des hommes tendent l'oreille. D'une hutte leur parviennent des gémissements, des pleurs, un bruissement affairé de pagnes. La sage-femme, après avoir coupé le cordon ombilical à l'aide d'une lame de rasoir, saisit entre les doigts une pincée de cendres de bois de palmier et les applique sur la blessure pour stopper l'hémorragie. Elle est contente, la sage-femme. Rarement, elle a délivré une petite fille aussi adorable et robuste. Tout sera pour le mieux si maintenant l'enfant accepte le nom que sa mère lui a trouvé. Labon, la femme qui vient d'accoucher, a fait un songe, il y a quelques mois. Abo, une tante décédée il y bien des années, lui a révélé qu'elle reviendrait bientôt parmi les siens. Chez les Bambunda(1), chaque nouveau-né incarne l'esprit d'un mort. Il importe donc de l'appeler par son véritable nom. Si on lui donne un nom qui ne convient pas, le bébé s'agite, pleure et proteste violemment. Il faut alors consulter le féticheur pour découvrir l'identité exacte de la revenante. Précautionneusement, la sage-femme souffle le mot "Abo" à l'oreille du bébé. Et, malheureusement, l'enfant sourit. Son nom est bien Abo, ce qui, dans la langue des Bambunda, veut dire: le Deuil. Peu après, Labon tombe malade et, de ses yeux fiévreux, voit rôder la mort autour de sa case. Dans son délire, elle est tourmentée par cette horreur qu'on croyait appartenir à un passé révolu. Lorsque, dans un clan, on ne trouve aucune femme qui dispose de moyens pour nourrir un bébé orphelin, on l'enterre vivant avec sa mère. Labon est obsédée par l'idée qu'à sa propre mort s'ajoutera un deuil bien plus déchirant. Heureusement, les esprits des ancêtres veillent à éviter un si grand malheur. Il y a quelques mois, l'oncle Ebul, le chef du clan, a passé, sans raison apparente, quelques jours tourmentés, absorbé dans des pensées noires. Soudain, Ebul a sursauté. En un éclair, il s'est rappelé que le clan avait vendu, il y a bien vingt ans, une fillette à Tutshi, un homme de Lufusi. Ebul s'est souvenu clairement de la nuit au cours de laquelle on a emmené sa petite sœur Kwon Ekwe, dont le nom veut dire en kimbunda: Où irai-je? Des inconnus l'ont fait marcher longtemps, parcourir tours et détours pour qu'elle ne puisse pas retrouver son chemin. A Lufusi, Kwon Ekwe a trouvé une nouvelle famille à laquelle elle n'a pas tardé à s'attacher. Quand elle a atteint l'âge nubile, un Pende de Bondo a payé la dot pour la marier. Dans sa nouvelle famille, Kwon Ekwe s'appelle désormais Mabiungu wa Tutshi. Comme elle se révèle être stérile, ses beaux-parents veulent bientôt s'en débarrasser. Mais Mabiungu s'est attachée à son mari et celui-ci aime sa femme. Elle reste donc. A ce moment arrive à Lufusi une délégation de Lukamba Bozombo, envoyée par Ebul. Elle négocie le rachat de Mabiungu, l'esclave, par son propre clan. Désespérée, Mabiungu se soumet à ce deuxième exil. Mabiungu se trouve depuis quelques jours à peine aux côtés de Labon, que celle-ci sent entrer la mort dans sa maison. D'une voix affaiblie, Labon confie alors à sa sœur ses dernières volontés. - Comme tu ne mets pas au monde, Abo sera ta fille. Puis, heureuse d'avoir pu sauver ainsi sa petite fille d'une mort atroce, Labon expire dans les bras de Mabiungu. La famille porte son cercueil de Malungu à Lukamba Bozombo, le village natal de Labon, où il sera mis en terre. Ses frères et ses sœurs se placent des deux côtés de l'épon , le cercueil en bois de palme où repose la dépouille enveloppée d'un tissu de raphia. Mabiungu et son nouveau mari, Awaka, passent la petite Abo, de mains en mains, neuf fois au-dessus de l'épon. Mabiungu nourrit sa fille adoptive au vin de palme frais. Rien de plus sucré que le premier vin tiré d'un jeune palmier. Elle pile aussi des tiges de canne à sucre et en administre le jus blanchâtre à Abo. Les ancêtres, troublés sans doute par le remords, ménagent alors un bout du paradis pour que la petite Abo y vive quelques années merveilleuses. Et la grand-mère Aney, qui comprend parfaitement les ancêtres pour devoir bientôt les rejoindre, donne à sa petite-fille un second nom: Ndzung a Bwegn, Femme qui fait de beaux enfants. C'est Awaka, le père adoptif, qui a offert à la petite fille un coin de rêve près de la rivière Lukamba. Il y possède une des parcelles les plus spacieuses du village, entièrement clôturée de hautes palissades. De nombreux palmiers, arbres à raphia, bananiers, citronniers inondent de leur ombre rafraîchissante la parcelle au centre de laquelle est blottie la grande maison d'Awaka. Au-dessus des deux entrées, Awaka a fixé Yenkwetye, le fétiche qui protège la demeure contre la foudre. Awaka a déjà trois femmes, au moment où il accepte d'épouser Mabiungu et d'élever la petite Abo. Sa première femme, Anging Ebho, l'a comblé de trois enfants, déjà adultes au moment où Abo entame la reconnaissance de la parcelle paternelle. De temps à autre, elle y tombe sur le fils aîné, Théodore Kipepe, inséparable de son turbulent ami Louis Kafungu. Les deux filles d'Anging Ebho s'appellent Asek et Lasiel. Lasiel a été mariée à Ekwalanga, le chef du hameau Sodome de Lukamba Bozombo. Quant à Apwas, sa deuxième épouse, elle promène fièrement son fils Eimwang. La troisième femme d'Awaka, Yasa, est stérile. Les quatre épouses habitent chacune leur propre case à l'intérieur de la cour. Au fond, il y a une porcherie, une bergerie et une case pour les chèvres. Juste derrière la parcelle s'élève un gigantesque fromagier qui abrite d'innombrables nids d'ayus, des petits oiseaux qui s'abattent parfois par centaines sur l'arbre géant. Au crépuscule, les à la maison, ne sortez pas dans la forêt parce qu'un diable y erre qui pourrait vous manger". Les jours passent et les enfants restent bien sagement à l'intérieur. Mais finalement l'aîné en a assez et s'en va prendre l'air dans la forêt. Quand il a beaucoup marché, il entend un coup: bong! - Qui est là? Le diable fait son apparition et l'enfant lui demande: - Pourquoi es-tu venu? - Ne sais-tu pas que je suis le chef des diables et que je mange les enfants? L'aîné le supplie de le laisser en vie. - Bon, mais qu'est-ce que tu m'offres en échange? - Passe ce soir à la maison, je te donnerai la tête d'un de mes petits frères. De retour à la maison, l'aîné oublie vite ce cauchemar. Mais à la tombée de la nuit, il entend: bong, bong! - Qui est là? Ici, le conteur et les enfants qui l'entourent entonnent la chanson de Yetsh Abong. toi tu as dit que ce soir je vienne prendre une tête. Alors Yetsh Abong attrape un enfant et l'entraîne en forêt Le lendemain soir, le drame se répète. Et chaque soir, le diable vient entonner la chanson de Yetsh Abong. Le père revient au moment où il ne reste plus que l'aîné à la maison. L'enfant lui raconte tout. Le soir, le diable arrive et se met à chanter. Le père se cache derrière la porte, armé de son arc et de ses flèches. L'enfant répond au diable pour qu'il ne se doute de rien. Au moment où le gamin ouvre la porte son père tire une flèche dans la poitrine de Yetsh Abong qui supplie qu'on ne le tue pas et promet de montrer l'endroit où se trouvent les enfants. Après avoir libéré ses enfants, le père achève le diable. A l'issue de ce premier conte, le lecteur doit savoir que le vieux Mumbunda, qu'il vient d'écouter, a parsemé son histoire d'allusions et de messages codés que seuls les anciens peuvent déchiffrer. Il le vérifiera plus tard, quand il suivra Abo dans sa longue marche à travers les maquis du Kwilu. Mais retournons auprès du feu pour une deuxième veillée après une journée fort épuisante. Charlotte Mumputu et Anzawe, deux grandes sœurs d'Abo, sont de passage à la parcelle et ont emmené la fillette en brousse pour une randonnée pleine d'espiègleries. Au crépuscule nous retrouvons Abo, blottie contre son amie Amias, la fille de l'oncle Ebul, de deux ans son aînée, immobile, les coudes plantés sur les genoux, les bras croisés sur la poitrine, les mains cramponnées aux épaules. Qu'il fait bon avoir peur à quatre ans.Un matin, une femme se rend à son champ et laisse ses dix enfants mettre de l'ordre dans la maison. - Quand vous avez fini, rejoignez-moi, dit-elle, mais prenez bien le petit sentier. Car elle sait que sur la grande route, il y a plein de dangers. Mais les enfants ne sont pas obéissants et bien vite, sur la grande route, ils croisent un premier diable. - Où allez-vous? - Nous suivons maman aux champs.Ils rencontrent neuf diables auxquels ils donnent la mêmeréponse. Puis arrive un dixième diable, pourvu de dix ventres, à l'aspect terrifiant. - Où allez-vous? - Nous suivons maman aux champs. - Non, je vais vous cachez ici. Et il montre ses dix ventres. Lorsque la mère revient à la maison, elle ne trouve plus personne. Elle appelle son mari et lui dit que le diable a sûrement mangé les enfants. Ensemble, ils prennent la grande route. Le premier diable qu'ils rencontrent, ils l'éventrent mais ne trouvent rien. Quand ils s'emparent enfin du dixième diable, ils ont beaucoup à tailler à coups de couteau pour ouvrir tous ses ventres. Neuf enfants en sortent vivant mais le dixième a été mortellement blessé par la lame. Le cœur déchiré, la maman jette le cadavre dans l'eau. Des mois plus tard, l'aîné s'assoit près de la rivière, perdu dans de tristes souvenirs. - J'avais une petite sœur mais maman l'a jetée à l'eau. Un bruit étrange lui répond de la rivière. Surpris, l'enfant fixe l'eau et en voit émerger lentement sa sœur. Celle-ci se presse contre lui et le console. - Ne me pleure pas, je me trouve bien là où je suis. Ma plaie est déjà guérie. Viens me voir chaque matin, mais ne dis rien à personne.Mais un jour l'enfant trahit le secret à sa mère. Celle-ci le frappe violemment.- Ne me raconte pas de bêtises!- Viens demain matin avec moi, cache-toi dans la brousse et tu verras.Et le lendemain, la mère voit sa fille surgir de la rivière et elle l'entend chanter.

Maman m'a abandonnée le tam-tam roule roule La mère sort de sa cachette et prend sa fille dans ses bras pour la ramener à la maison. La famille fait la fête toute la journée. Le lendemain, la maman, toute heureuse, prend lechemin des champs. Mais sa petite fille, restée à la maison, voit monter de l'eau autour de ses pieds. Alors, elle commence à chanter. L'eau monte jusqu'à ses genoux, jusqu'à sa taille, jusqu'à son cou pendant qu'elle continue sa chanson.

Quand la mère revient, elle trouve sa maison inondée et sa fille a disparu. Frémissant de peur, Abo court chercher refuge contre le corps de sa mère et s'assoupit dans une paix toute charnelle. Le lendemain commence une nouvelle journée remplie de découvertes. A la fin de l'après-midi, quand le soleil ne fait plus éclater la brousse de couleurs criardes mais s'apaise dans des tons de pastel, la petite Abo emmène ses amies vers la rivière Lukamba qui prend sa source entre Bant-samba et Ingudi. A certains moments de l'année, la rivière se réduit misérablement à un filet d'eau impuissant, mais après l'orage elle se déchaîne et se gonfle de violence. Sur les bras de sa mère, Abo a déjà parcouru les six villages qui constituent Lukamba, et dont une chanson aide à retenir les noms.

Il arrive que vers Misadi, l'eau de la rivière Lukamba soit possédée par des esprits qui la font tourbillonner en une danse diabolique. Alors les grands chefs se dépêchent d'aller jeter des nzimbus et des poulets vivants au cœur de cette force magique et tournoyante. L'argent et la viande apaisent les esprits. Un jour, le chef de village y a sacrifié un poulet tout blanc. Deux jours plus tard, des villageois ont vu sortir de l'eau, exactement au même endroit, un poulet d'un noir d'enfer. Aussi Mabiungu défend-elle aux enfants de se baigner à certains endroits. Un soir Abo et ses amies désobéissent. Après la baignade, une fille sort de la rivière, la joue ouverte de l'oreille jusqu'au menton le sang teintant sa poitrine d'un rouge glaireux. En face'de l'endroit maudit se trouve un petit cimetière. Les morts qui y reposent ne supportent pas qu'on les dérange. De temps à autre, à lourds froufrous d'ailes, un hibou géant descend sur les arbres de Lukamba Bozombo. Ses cris monotones et agaçants annoncent un décès. Dès que son apparition est signalée, les hommes adultes décrochent leurs arcs pour faire la chasse au messager du malheur. - Abo, cette nuit appartient au hibou; celui qui quitte sa case ne verra plus l'aube. Parfois aussi, en pleine nuit, on entend un léopard feuler dans les champs près du village. Or, un véritable léopard ne viendra jamais faire du bruit auprès des maisons. Un jour, un vieillard de Bozombo est décédé et depuis lors, plus personne n'a entendu les feulements étranges du léopard. Les villageois ont compris: c'était le vieux sorcier. Lukamba Bozombo se divise en deux parties: sur les hauteurs se trouve Sodome, en bas Gomorre. Les deux hameaux doivent leur surnoms aux pluies torrentielles, aux vents affolants, aux foudres et aux éclairs meurtriers qui font trembler les villageois, lorsque, surpris dans leurs champs par l'orage, ils se sauvent, la terreur au ventre, ne sachant pas s'ils arriveront vivants à la maison. Anak, une sœur d'Abo, a vu sa mère Okal Olam carbonisée par la foudre. Quand les flammes se sont éteintes, elles ont laissé sur place un coq majestueux aux longues plumes couleur arc-en-ciel. Les villageois prétendent que les gens qui commandent au tonnerre vivent au pays des Badinga, loin de Lukamba. Mais certains pensent qu'Ekwalanga, chef de Sodome et mari de Lasiel, la sœur d'Abo, ainsi que Bakanga, un vieux de Gomorre, possèdent aussi le pouvoir de manier la foudre. Les villageois de Lukamba savent pourquoi Awaka possède tant de bêtes et d'argent: il connaît le secret de Yoyek, le fétiche qui comble tous vos vœux. Ils n'ignorent pas non plus ses pouvoirs de sorcier: il peut tuer des gens pour que, morts, ils surveillent ses bêtes.Régulièrement Awaka égorge un mouton ou un cochon et les gens viennent même de Kimbanda et d'Indele, deux villages situés à six kilomètres, pour acheter la viande'. Chaque jour, la famille d'Awaka peut manger des dindons, des canards, des poulets qui grouillent dans la parcelle. Cette abondance provoque de l'animosité chez tous ceux qui d'ordinaire, doivent se contenter de manioc et de poisson' Quand un cochon appartenant à Awaka ravage le jardin potager d'un villageois, ce dernier aura un plaisir vengeur à tuer l'animal en cachette.A Lukamba Bozombo, Awaka fait partie de cette humble aristocratie villageoise composée de notables de naissance et d'éducation. Le village doit son nom au clan Bozombo, Odzom en kimbunda, qui le dirige. Le plus haut dans la hiérarchie coutumière s'appelle Obung, le chef des Odzom Abuun; il est suivi par Awaka, le chef des Odzom Esal et par Ngeng, le chef de clan des Impat. Chaque fois qu'un Blanc vient honorer le village de sa présence, il revient à Obung, à Awaka et à Ngeng de mobiliser la population comme il convient pour un événement aussi solennel. Mais aux yeux d'Abo, les hommes les plus riches de la planète, ce sont les quatre chrétiens les plus en vue de Bozombo. Louis Labun, Louis Ikuma, l'enseignant, et Louis Mimpia, le chef de secteur de Lukamba possèdent une tenue chic de Blanc, un costume au grand complet, chapeau, veste, pantalon et chaussures; ils roulent à vélo et, raffinement suprême, ils jouent des disques sur un phonographe. Le veston surtout fait impression au point qu'on l'appelle révé-rencieusement kadzak en kimbunda. Le tailleur Ernest Kwanga, oncle d'Abo, atteint presque cet état d'abondance avec son costume, son vélo et sa machine à coudre. Ces quatre nouveaux riches sont chrétiens, ce qui amène les villageois à croire que la sorcellerie chrétienne produit des richesses en pagaille. Un matin, Awaka quitte la parcelle avant l'aube. Toute la journée, Abo, qui pressent quelque drame fabuleux, le suit de loin et épie ses moindres mouvements. En pleine brousse, en un va-et-vient chaotique et nerveux, Awaka dirige la construction d'un espace mystérieux, recouper d'une sorte de baldaquin d'herbes et de grandes feuilles.Le lendemain très tôt, après une tournée au village, Awaka rentre à la parcelle, un grand panier d'œufs à la main et cinq poulets ligotés aux pattes, jetés sur l'épaule. Abo savonnée par sa mère à en perdre sa couleur et presque écorchée à force d'être frottée à la pierre ponce, observe à travers ses larmes le remue-ménage inhabituel devant la cour. Tenue en main par sa mère vêtue de son pagne orange-rouge-blanc à ramages, tenue de fêtes et de solennités, Abo se fait aspirer par une foule agitée. Dans les bras de sa mère, qui a pris place dans les files de femmes et d'enfants, elle trouve de quoi tromper sa curiosité pendant une demi-heure puis, comme en un songe, elle voit son père apparaître marchant gravement à côté d'un géant blanc. Le demi-dieu belge au regard sévère, arrivé sous le baldaquin d'herbes et de feuilles, pose ses fesses sur un grand fauteuil dans un mouvement tellement lent qu'on dirait qu'il va pondre un œuf. Awaka et les quatre autres chefs de clan de Lukamba prennent place sur des chaises, un peu en retrait. Les heures passent, le soleil poignarde l'attroupement. Les adultes perdent leur raideur et leur air endimanché pour s'affaisser, un à un, tels des fêtards éméchés. Les enfants pleurent ou hurlent sous un ciel suintant le feu, tandis que les femmes d'Awaka répandent de l'eau autour du Blanc. Abo ne comprend rien mais remarque que six garçons, l'air penaud, s'attroupent non loin du Blanc, le regard rivé sur les matraques des policiers noirs. C'est le jour du recensement. Chaque chef de clan doit présenter les membres de sa famille dont les noms figurent dans le registre du Blanc. Des agents comptent les dents des garçons pour estimer leur âge et fixer ainsi le montant de l'impôt.- Dans notre propre pays, nous sommes devenus des étrangers, des bêtes domestiquées. C'est ce que lancera, le soir autour du feu, Louis Kafungu. Mais Abo ne comprendra pas. La scène se répète chaque année. Abo voit des hommes, une corde au cou, attachés les uns aux autres. Parfois ils sont vingt, parfois quarante, venant de tous les groupements du secteur Lukamba. Les six agents de police leur ramollissent la chair à la matraque. Les prisonniers n'ont pas paye leurs taxes. Chaque année, il y des têtes dures qui fuient en forêt avant l'arrivée du collecteur d'impôts. Le Blanc prend alors leur oncle ou leur grand frère en otage et attend que le coupable se rende. Le Blanc n'ose pas pénétrer dans la forêt.La petite Abo a été impressionnée par l'attitude fière de son père nourricier, dignement installé à côté de l'administrateur territorial. Mais plus tard, quand elle commencera à découvrir l'inclination cachée de l'âme derrière les gestes, sourires et révérences, Awaka lui dira un secret. En 1931, un mundele sanguinaire, qui semait la mort parmi les coupeurs de noix de palme, devait passer par Lukamba. Nous avions décidé de le trouer de nos lances. Mais les villageois de Kilamba nous ont devancés. Ils ont dépecé le Blanc pour en faire des fétiches. Abo apprend très tôt que son père est le chef des Odzom Esal, mais qu'elle appartient, quant à elle, à un autre clan. Le monde de la petite Abo, pour être réduit à la grandeur d'un mouchoir, ne manque pas de complications: il importe de connaître les six villages Lukamba, les dix villages Matende, les quatre rivières qui parcourent Lukamba, les cinq clans qui vivent à Bozombo. Comment retenir tant de noms? Un professeur hors pair vient au secours des enfants: le célèbre conteur Abong d'Idiofa. Il chante l'histoire des Bambunda, la géographie de la région, les noms des notables et des clans. Abong appartient au même clan qu'Abo, celui des Mbwitsambele, renommé dans toute la région mbuun et dont les membres se retrouvent dans presque tous les villages. Abo apprend que le léopard est le mbil, le totem de son clan. Le roi des animaux symbolise la place de choix qu'occupent les Mbwitsambele parmi les Bambunda. Abo sait qu'elle tomberait malade si elle osait manger du léopard et qu'il lui est interdit de toucher l'animal. L'oncle Ebul est le chef principal des Mbwitsambele à Bozombo. Au fil des ans, les cinq clans du village ont noué de nombreuses alliances. Ainsi, la femme de l'oncle Ebul, Ngwom, appartient au clan des Impat, de même, bien sûr, que sa sœur Ignace Lua*n qui vient souvent en visite à la parcelle d'Ebul. Ngwom a mis au monde trois enfants, Gaspar Ngung, Ntoma et une fille, Amias. Sa sœur Ignace a un garçon et une fille, Pierre et Thérèse Mulele. Tous sont des Impat. A Bozombo, il y aussi les Engul, dont Ekwalanga est le chef, et les Lasang.Comme les autres grands chefs, Ebul est renommé pour ses pouvoirs magiques. Il possède le secret du mpipil, le médicament qui vous rend invisible et de l'ekwet, le produit qui fait chuter votre poids par magie. Vers 1950, l'agent territorial est venu à Lukamba, recruter des jeunes pour la Force Publique. Comme l'armée ne prend que les garçons robustes, elle fait peser les candidats. Fernand Engan, le frère aîné d'Abo, risquait d'être enrôlé. Heureusement, Ebul a eu le temps de lui faire avaler son médicament. Quoique Engan fût costaud et bien portant, la balance a indiqué le poids insignifiant d'un garçon maladif. L'ekwet l'a sauvé de l'armée. Abo n'apprendra cette histoire qu'un an plus tard, au moment de découvrir que sa mère lui avait donné deux frères, Engan, né en 1935 et Isidore Kabwat, venu au monde quatre ans plus tard. Ils ont été élevés chez Enkul Boniface et Abo les rencontre pour la première fois vers l'âge de six ans.Quand Abo accompagne son père et sa mère dans les villages environnants, elle rencontre partout des Mbwitsam-bele. A Mulembe, elle est la sœur de Casimir Malanda et de Pascal Mundelengolo. A Lukamba Misadi, elle appelle Maria Aliam sa maman et Liévin Mitua, son frère. Abo ne réussira jamais à retracer tous les contours du clan des Mbwitsambele qui n'est pas coiffé par un chef suprême.Abo a six ans lorsqu'une question commence à la tracasser. Elle aimerait savoir pourquoi Mabiungu est tellement plus maigre que ses autres mamans. La nuit, il arrive que sa mère serre son pagne autour de son ventre et pleure jusqu'au matin. Aux premières heures, elle prend son panier et part pour les champs. Abo l'accompagne et la regarde travailler. Sa mère gémit, presse ses mains sur son ventre, pousse des cris de douleur et vient s'asseoir à côté de sa fille. Les villageois disent que Mabiungu, lorsqu'elle a été achetée par des gens de Lufusi, a dû y boire un médicament à base de serpent qui sert, traditionnellement, à effacer la mémoire d'un esclave qu'on vient de se procurer. Depuis lors, un serpent habite le ventre de Mabiungu et lui cause des douleurs. Ce serpent l'empêche aussi de concevoir un enfant. Awaka amène sa femme chez les guérisseurs les plus célèbres de la région. La petite Abo se souviendra avec précision de la visite chez Ndzuku, le chef de village de Mungai Busongo. Ndzuku a un ventre ballottant, une toute petite tête et beaucoup de femmes. Il cherche une grande plante et recueille un liquide blanchâtre de ses tiges. Mabiungu boit le remède. Mais si le médicament tue les vers intestinaux, il reste impuissant contre les serpents. Plus tard, à Mukulu, le chef Ngambuun prend une petite calebasse remplie de feuilles de maïs auxquelles il met le feu. Avec une lame de rasoir, il trace quelques lignes sur le ventre, puis il y applique la calebasse contenant les feuilles fumantes. La ventouse colle à la peau et suce le sang. Le chef prétend qu'il peut évacuer ainsi de petits serpents. Mais tout cela ne soulage pas Mabiungu de ses maux. Le chef de Mukulu lui interdit aussi la viande de porc, de poulet, de mouton, des bêtes de la brousse, les œufs et les feuilles de manioc ou d'oseille. Pauvre femme. Abo voit sa mère ne manger que du sel indigène mélangé à l'huile de palme, du foufou — pâte de manioc — et un peu de poisson. Abo part souvent dans la brousse capturer des sauterelles que sa mère cuit dans l'eau bouillante et grille sur le feu. Son plat préféré.Lors d'une tournée avec Awaka, la petite Abo se voit montrer du doigt un homme sortant de la forêt et on lui dit: - Celui-là, c'est ton père.Jusqu'alors, elle ne connaissait pas Ndum Ebat, ce coupeur de noix de palme qui vit à Malungu. Le père embrasse sa fille et lui glisse vingt francs dans la main. Quelques jours après ces retrouvailles heureuses, Aney appelle sa petite-fille pour l'embrasser et la presser contre son corps avec une insistance chaude et triste à la fois. Finalement, après quelques vaines tentatives, elle arrive à exprimer la vérité qui, depuis longtemps, lui pèse sur le cœur.- Mabiungu n'est pas ta véritable mère. Ta maman à toi s'appelait Labon et c'est elle qui t'a donné le nom d'Abo.Abo pleure désespérément, puis court interroaer Mabiungu qui, à son tour, fond en larmes. A six ans et demi Abo fait sa première fugue chez sa grand-mère. Quand Awaka, après de longues recherches, l'y retrouve, la petite Abo lui dit:- Je veux rester chez grand-mère, puisque ma mère est morte.De retour à la parcelle, Awaka hurle à la face de sa femme:- Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'Aney lui a tout révélé? Il frappe Mabiungu avec un gros bâton jusqu'à ce qu'elle tombe à terre, le bras cassé. La mère ne pouvant plus travailler, Abo se rend au champ et fait péniblement quelques mètres carrés de mil dont la récolte sera fort chétive. Les rivales de Mabiungu lui apportent de la nourriture. Au moment de lui révéler la nouvelle troublante, Aney a dit à Ndzung a Bwegn, Femme qui fait de beaux enfants, en pleurant sur un souvenir trop pénible: - Avec ton visage et ton corps, je crois revoir ta mère. Dommage que nous n'avons pas de photo d'elle. 2. 1952-1957, A Lukamba et Totshi - Table de matièresL'entrée difficile à l'école du village. Longues marches pour ramener de l'argile. Les chefs coutumiers et leurs nombreuses femmes. Chansons et proverbes du tribunal coutumier. Le pont damné vers l'école primaire de Totshi. Baptême, éducation et corvées à l'école. Le mariage à douze ans?Sa vie de contes, de mystères et d'escapades, la petite Abo la passe parmi ses mamans et ses amies, voltigeant entre la parcelle et la brousse, enveloppée dans son pagne de raphia, que les cinq tisseurs du village appellent ewas. Au moment de quitter ce monde idyllique pour celui de l'instruction, elle recevra son premier "tissu de Blanc". Ses deux oncles, Jakob Ndulanganda et Ernest Kwanga, chrétiens pour avoir fréquenté les cours des mon-pères, l'inscrivent à l'école de Lukamba pour l'année 1951. Mais une véritable force de la nature se mettra en travers de leur projet: la vieille grand-mère Aney, capable des plus violentes colères lorsqu'il s'agit de défendre la vie de sa petite-fille. Et elle n'en doute pas: l'école des chrétiens, c'est la mort. Indignée, elle crie à la face de celui qui aborde le sujet: - Vous voulez que notre fille disparaisse avec les Blancs? Qu'elle aille mourir là-bas? Et puis, de toute façon, l'école n'apporte rien aux filles. L'institutrice de la deuxième année, Elisabeth Kayembe, dompte des élèves de tout âge. Elle envoie les plus costauds, des garçons de dix-sept ans, cueillir Abo à la maison. Les jeunes guerriers se font insulter et taper rudement dessus par la grand-mère. Ils jettent l'éponge. Au début de l'année 1952, Jakob Ndulanganda, un énorme gaillard, doit personnellement enlever la jeune Abo de son paradis trop bien gardé. Cette fois-ci, la grand-mère ne résiste point. Louis Mimpia, le chef de secteur de Lu- kamba et oncle d'Abo, loge la jeune fille chez lui. ChaqUe matin, Abo part à l'école en compagnie de Sabine Mimpia d'une année sa cadette. Maria Aliam, l'institutrice de première année, belle femme très douce, à la voix veloutée aime les enfants qui à leur tour l'adorent. Sans effort appa^ rent, elle maintient un ordre parfait qui semble fait de calme et de bonheur. La deuxième année, par contre, se déroule comme une marche militaire. Elisabeth Kayembe est une femme trapue aux bras de fer, qui inspire la peur. Les enfants la respectent pour sa force et son courage : Abo ne tarde pas à apprendre qu'elle ose même - audace suprême - battre son mari! Lukamba Bozombo compte deux classes mixtes de deuxième primaire, l'une dirigée par Elisabeth, l'autre par Louis Kafungu. L'école se déroule en plein air et Abo y apprend surtout des choses auxquelles elle ne comprend rien: prières, signes, chants dévots, contes évan-géliques et tout le saint-frusquin. Le temps d'une maladie d'Elisabeth, l'instituteur Louis Kafungu se charge de la classe d'Abo. Avec son bâton, il met fin à toute velléité l'indiscipline. Mais les doigts d'Abo échappent à l'épreuve: depuis qu'il fréquente Théodore Kipepe, Louis la considère comme sa petite sœur. Si les élèves n'apprécient guère l'instituteur Kafungu dans son rôle de dompteur de jeunes rebelles, ils l'aiment comme animateur fougueux du groupe de scouts, inventeur de jeux d'enfants et grand blagueur. Quand Abo rentre, deux mois plus tard, à la parcelle d'Awaka, elle n'est déjà plus une petite fille. Elle s'enhardit et prend place dans le cercle de ses quatre mamans et de sa grand-mère, assises par terre. A l'aide d'une presse traditionnelle, Anak a extrait de l'huile d'une livraison de noix de palme. Maintenant, les femmes cassent les coques, pour en sortir les noix palmistes qu'elles jettent dans des corbeilles. La petite Abo, un caillou dans la main, s'efforce de casser une noix minutieusement déposée au milieu d'une grande pierre plate. Le soir, elle a rempli son minuscule panier. Le lendemain, elle trottine derrière les autres femmes qui se dirigent, à grandes enjambées, vers l'usine de monsieur Frank, sur la rivière Edzim à Kimbanda. Elle prend place dans le rang pour que le Blanc pèse le résulte de son premier labeur. Puis vient le moment de l'enchante-ment: monsieur Frank, à l'aide d'une cuillère argentée, verse de petites perles rouges, jaunes, bleues et vertes dans ses mains jointes en coupe.Il arrive qu'Abo prenne la route de l'école avec Justin Enkulr son compagnon de jeu à la parcelle d'Awaka. Justin préfère parfois se rendre à la rivière pour une journée d'ébats en pleine nature. A cette école buissonnière, Justin et Abo se font surprendre, un matin, par l'oncle Ndulangan-da. Après une verte réprimande, l'oncle Jacob noue une corde autour du cou de Justin, fixe une autre au poignet d'Abo et ramène les deux enfants dans le droit chemin de l'instruction.Rentrée de l'école un vendredi soir, Abo passe une nuit agitée à côté de sa mère: avant que l'aube ne se lève, elle accompagnera pour la première fois sa maman sur les longs sentiers qui descendent jusqu'à Malungu, près de la rivière Kwilu. Arrivée vers dix heures, Abo voit avec appréhension Mabiungu disparaître sous terre. Elle est mangée par un puits profond qui doit certainement cacher des diables : Abo n'ose même pas y jeter un coup d'oeil. Les femmes creusent la terre, enlèvent le sable pour atteindre les couches d'argile. Abo voit ressurgir sa mère, un panier plein de terre rouge, appelée tum, sur la tête. Au retour, le chemin monte lentement, continuellement. Parties vers cinq heures de l'après-midi, les femmes marchent bientôt dans l'obscurité et une lamelle de lune vacille au-dessus de la brousse. Abo marche dans la crainte des ombres et, en silence, pousse de petits sanglots. Son panier rempli de terre lui écrase la tête. Jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus et s'assoie pour éclater en pleurs. Quand elle arrive à Lukamba Bozombo au milieu de la nuit, proche de l'épuisement, son corps semble lui échapper, elle se meut comme dans un songe.Plusieurs fois, Abo effectuera cette longue marche vers Malungu. Un jour, deux femmes de Bozombo descendent dans un de ces puits maléfiques. Elles doivent creuser toute la journée avant que la bonne terre rouge se présente. Il est trois heures, un soleil en rage terrorise la brousse, quand les femmes sentent glisser, le long de leurs corps, des ombres froides. Elles viennent d'éveiller des esprits qui tremblent de colère et qui font frémir la terre. Les paroi s'effondrent et étouffent les hurlements des femmes dont violemment, les esprits s'emparent.Les seuls souvenirs heureux qu'Abo garde de ces lonqs calvaires sont les rares rencontres avec Ndum Ebat, son père, qui coupe des noix de palme à Malungu.Mais les souffrances de la marche et du portage lui semblent le prix à payer pour assister à ce spectacle de grand art au cours duquel des mains habiles façonnent assiettes cruches et vases. Emerveillement de jeune fille. Les casseroles abîmées, ses mamans les cassent en petits morceaux puis les réduisent en poussière avec un pilon. Elles mélangent cette poudre à la glaise rouge toute fraîche. Deux villageoises de Bozombo, Nampiel et Ankiel, montrent une dextérité particulière à malaxer l'argile et à modeler les casseroles et les cruches. Elles les laissent sécher pendant plusieurs jours et les placent ensuite au milieu d'un feu de charbon de bois, jusqu'à ce qu'elles soient aussi rouges que le couchant enflammé. Puis elles les immergent dans de l'eau et, à l'aide d'une brosse, les enduisent d'un liquide extrait de la plante akam okiel. Les casseroles prennent ainsi leur couleur noire habituelle. L'eau y garde maintenant son goût et sa fraîcheur. Les autres villageoises achètent leurs ndzung chez Nampiel et Ankiel. Celles-ci, par ailleurs, organisent les femmes et parlent en leur nom, quand des Blancs s'amènent. Dans leur fonction de capita, elles lancent les ordres pour puiser de l'eau, préparer la nourriture, arroser la terre où les maîtres blancs poseront leur pieds fragiles.Une fois par an, le grand chef Ngambuun de Mukulu fait une entrée majestueuse à Lukamba Secteur, sa stature imposante haut levée sur un tipoy que portent quatre serviteurs. Pour une semaine, Awaka, ses femmes et une partie de sa progéniture se mettent au service et à l'écoute du grand sorcier. Le soir, les villageois allument un feu immense autour duquel chefs de village et chefs de clan exécutent des danses mbuun, surpassés dans cet art par ^ volumineux Ngambuun lui-même. Puis, ils s'engagent dan de longues causeries nocturnes. Lors des visites aux autres chefs-guérisseurs des villages environnants, Abo a déjà con staté qu'à Mungai Busongo, Ndzuku possède cinq femmes" Ndzats, l'ami d'Awaka qui règne sur Mungai Mbwitsambe-le, en a également cinq. Le chef Mulikalunga de Mungai Mazinga en compte quatre. Dans de telles quantités, les femmes se laissent encore superviser. Ce soir autour du feu, mais bien à l'écart du chef, Mabiungu initie sa fille aux dangers de la vie:- Ngambuun, le chef de Mukulu, celui-là est à craindre! On estime sa collection féminine à environ trente pièces. Mais il n'en perd pas pour autant l'appétit. Quand, dans un village, il remarque une belle femme du haut de son tipoy, il s'arrange avec l'oncle de la nouvelle proie pour la faire venir chez lui.- Si le chef croise une petite fille très jolie, il peut lui offrir, au vu de tous les villageois, le mwang, le bracelet en cuivre. A ses treize ans, elle appartiendra au chef. La petite Abo se sent envahie par une inquiétude inconnue. Sa grand-mère lui répète souvent qu'elle est très jolie. Les multiples incidents de la vie villageoise font pressentir le grand malheur de naître femme. Un après-midi, Abo trouve trois mamans devant une hutte, les mains sur la tête en signe de désespoir. L'une d'entre elles se lamente: - Elle va tuer l'enfant et pourtant son mari lui a tout donné. Dans la case, une femme assise contre la paroi, porte une lourde pierre sur la tête. Abo entend une voix criarde: - Tu es paresseuse, le bébé va s'étouffer! La scène lui fait pitié et l'effraie mais ce n'est que plus tard qu'elle en saisit le sens. Dès qu'une femme enceinte ressent les premières douleurs, les accoucheuses traditionnelles l'exhortent à pousser. Souvent, la pauvre femme s'épuise complètement, bien avant que le moment de la délivrance ne soit venu et la fête de la naissance se transforme en double deuil. Mais, pour l'instant, ces présages d'un avenir pénible passent presque inaperçus. Rien ne peut troubler l'assurance de la petite Abo. Une flopée d'enfants la considère comme leur chef de bande. Lors des randonnées en brousse, même des garçons de deux ans ses aînés se rangent sous ses ordres. Elle se montre la plus hardie à grimper aux cimes des arbres les plus hauts. Amias est sa rivale; la fille d'Ebul, plus forte, allonge de temps à autre une claque sonore à Abo.De plus, en tant que fille d'Awaka, Abo jouit d'une situation privilégiée parmi les gosses de Bozombo. En effet, les moments d'excitation extrême pour la marmaille de l'endroit se produisent lors des sessions du tribunal coutumier, spectacle total qui tient à la fois du drame et du théâtre didactique, de l'opérette et du bal populaire. Souvent, des affaires judiciaires s'éternisent dans l'enclos d'Awaka. Postée devant la case de sa mère, Abo a tout loisir d'observer les moindres gestes des acteurs principaux, tandis que les autres gamins perçoivent difficilement quelques images à travers un trou dans la palissade. Dans tous les villages mbuun, les juges utilisent les mêmes rites, proverbes et chansons pour dire la justice. Lorsqu'un différend s'envenime, ses protagonistes expliquent leurs points de vue à un vieux, en général le juge de la famille, qui prendra la parole au moment du procès. Il joue le rôle d'avocat. Généralement la bataille se mène entre deux familles mobilisées au grand complet. Après avoir planté dans le sol, en face du juge qui tranchera la palabre, trois ou quatre cannes, les luang, spécialement destinées au tribunal, les familles s'assoient. Lorsque quelqu'un prend la parole, il se tient debout et serre le col de la canne. Souvent on invite des juges d'autres familles et d'autres villages qui peuvent faire valoir leur expérience et donner des conseils. Quand des invités se font attendre, les juges entonnent une chanson fameuse tant pour pleurer un mort que pour rythmer une danse :

Les Mbwitsambele Quand tout le monde est présent, le juge principal chante la formule de bienvenue, reprise par toute l'assistance: Je demande à mes étrangers, êtes-vous bien arrivés? Si, au cours de la palabre, un juge parle à tort et à travers et ne répond pas bien aux questions, la partie adverse lui chantera:

Le mauvais juge S'il craint des bagarres, le juge qui préside peut interrompre cet exercice de bel canto. Mais souvent, lui aussi, aux moments cruciaux de la bataille judiciaire, commence une chanson, reprise par l'assistance.

L'aigle est un grand oiseau Ce qui signifie: si vous voulez réussir dans cette affaire, vous devrez faire preuve d'une grande intelligence. Un autre proverbe chanté communique la même sagesse.

Un palmier de la brousse a des lignes sur son tronc Mais, comme on se l'imagine bien, devant le tribunal, on a moins souvent l'occasion de chanter l'intelligence que la bêtise. Aussi, une des mélodies les mieux connues est celle, plaintive, que font entendre les garçons qui ont engrossé une jeune fille: ïe me label Aïe, je suis coupable Un jour, dans la parcelle de Mwatsj Abuun, le juge de son clan, Abo assiste à une affaire de grande envergure. Il y a quelques années, les gens de Bantsamba et de Kimbanda ont créé une association de chèvres, nkom ontsagn. Le premier village a acheté la femelle, l'autre le bouc. Des chevreaux ont grandi et se sont reproduits, d'autres ont été vendus. Or, sur les gens de Bantsamba, qui gardent les bêtes, pèse la suspicion d'avoir mangé pas mal de cabris Le juge Ewun de Kimbanda a tenu une palabre avec le juge Mbimochegn de Bantsamba, mais ils ne s'en sont pas sortis Alors l'affaire est portée devant Mwats Abuun. Commencé à l'aube, le spectacle ne s'achève que tard dans la nuit, par un jugement dont la sagesse ménage toutes les susceptibilités. Aussi, avant de se séparer, ceux de Kimbanda et Bantsamba chantent-ils en chœur:

Le tribunal des Bambunda Si le tribunal rend la justice grâce à l'expression artistique de toute la communauté, le premier film à Lukamba crée consternation et panique. Avec le développement fulgurant de la sorcellerie moderne, où va le monde? Voilà que les Blancs nous amènent un linceul lumineux dans lequel ils cachent des êtres humains décédés qu'ils ressuscitent à l'instant et qu'ils font marcher, courir et danser dans ce drap ou derrière le drap, qui de nous le dira? La première frayeur passée, Abo et ses amies cherchent à découvrir où se cache, derrière l'écran, cette foule immense qu'on ne croyait pas pouvoir tenir dans un tissu aussi réduit. Mais il n'y a personne, rien. Ils sont trop forts, les sorciers blancs. Les adultes nourrissent des idées plus sombres à l'égard du prêtre-opérateur. Un homme de Lukamba Bantsamba a reconnu sur l'écran son grand-père, mort il y a dix ans et manifestement emprisonné depuis tout ce temps par les prêtres quelque part en Europe. Une vieille femme de Bozombo ne s'est pas trompée sur l'identité de sa fille de quinze ans, mangée l'an passé par les mon-pères pour être réduite en esclavage, sans doute chez eux, en Belgique.Le premier dimanche de septembre 1954, Abo, entouréed'une quinzaine de jeunes filles et de garçons, prend le chemin qui descend vers Misadi et Bondo. Le regard des mamans qui les accompagnent trahit tantôt la solennité tantôt la tristesse du moment. Très élancée pour ses neuf ans, Abo exhibe sur sa tête une véritable corbeille d'abondance: f ouf ou, viande et poissons séchés et bananes, le tout à la démesure de la bonté maternelle. Il s'agit d'assurer la survie de la fille unique pendant deux longues semaines. Abo entre à l'internat de la mission Totshi pour sa troisième année du primaire. Passé le village Totshi Basenji, le sentier de brousse fait une courbe pour déboucher sur une pente abrupte: en bas rugit la Kwilu. Un pont dansant, fait de lianes, relie les deux rives. Son tablier est constitué de planches d'ochegn attachées par des cordes, cinq lianes constituant le garde-fou. En bas, la rivière se déchaîne avec fureur, fouette les dizaines de rochers qui lui tiennent tête et crache ses eaux vers le ciel. Parfois, ses langues d'écume lèchent le pont aux lianes qui se met à trembler d'effroi. A la vue de tant de sauvagerie, la mère Mabiungu commence à pleurer et la plupart des mamans se sentent monter les larmes aux yeux. Elles n'osent pas traverser et leurs pleurs redoublent quand elles voient les enfants, insouciants, passer le pont au pas de danse, sept à dix mètres au-dessus des eaux déchaînées. Au retour vers Lukamba, les femmes se disent leur certitude que les prêtres blancs sont des diables. Pourquoi s'obstinent-ils à construire le pont à cet endroit, si ce n'est pour manger les enfants? Maintenant elles comprennent la terreur de leurs maris. Chaque fois que le pont se casse, les pères réquisitionnent les villageois pour sa reconstruction. Ils commencent par faire des bénédictions dans la langue secrète de la magie des Blancs, le latin. Celui qui oserait désobéir, connaîtrait une mort affreuse. En réparant le pont, chaque villageois sait qu'il sacrifie ses enfants. Les mon-pères choisissent cet endroit dangereux parce qu'il leur garantit de nouvelles proies. Quand la rivière engloutit un enfant, les pères s'emparent de son esprit et le font travailler comme esclave. On ne s'explique pas autrement les richesses accumulées en si peu de temps par les missions.Toutes les deux semaines, Abo rentre chez elle, ramener de la nourriture. Parfois, au retour à l'école, il fait déjà nuit au moment d'arriver au pont de la Kwilu. Les élèves des différents villages s'y attendent: après la tombée de la nuit, personne n'ose parcourir seul le trajet de deux heures jusqu'à la mission. Passé le pont, ils avancent à tâtons sur un sentier qui se tortille jusqu'au sommet de la montagne. Dans l'obscurité totale, chaque petite ombre agrippe la ceinture ou le pagne de la précédente en maintenant ses provisions sur la tête en un équilibre fragile.Bientôt, les enfants, eux aussi, perçoivent le pont comme le symbole de la malédiction des Blancs. Pendant la saison des pluies, l'humidité s'attaque aux lianes et aux cordes. Un dimanche soir, un garçon de Matende se trouve au milieu du pont, quand la rivière, de ses longues dents, avec un bruit fracassant, brise les lianes. Le lendemain matin, tous les élèves descendent le long de la rivière à la recherche du cadavre. Ces dernières années, deux filles et un garçon ont perdu la vie dans des circonstances semblables. Le pont enlevé par la rivière, il faut traverser plus en aval en pirogue. Opération risquée dans des eaux imprévisibles. Trois fois Abo tombera à l'eau, le piroguier ayant perdu le contrôle de son bateau. Ces accidents se passent heureusement près de la rive gauche. Une bonne partie de la nourriture perdue, les enfants de Lukamba se partageront le peu qu'ils ont pu sauver. Les journées à l'école de Totshi sont d'une monotonie toute européenne. A six heures du matin, il y a l'inévitable messe et, à dix-huit heures, les prières du soir. Prise en tenaille entre ces deux moments d'exaltation religieuse, l'école occupe les tranches de sept à onze heures et de quatorze à dix-sept heures, à chacune desquelles succède une heure de travail manuel. Après le repas du soir, à dix-huit heures trente, il reste un mince espace pour jouer et s'amuser puis, à vingt heures, tout le monde doit se trouver au lit. L'église est bien au centre du petit monde de Totshi, séparant l'hémisphère masculin de l'hémisphère féminin. Au quartier Kitadi, réservé aux hommes, on voit les maisons en pierre des prêtres, les cases de terre des enseignants et le camp des futurs mariés qui se préparent au baptême, passage obligatoire à la vie conjugale décente. A une dis- tance sécurisante, se trouve le quartier Mankondo, quartier féminin dominé par les maisons des sœurs et le dortoir des filles, constructions solides de pierre. Dans le même axe se trouvent les quatre classes en pisé. A quelques dizaines de mètres, parallèle au dortoir et à l'école, il y a le sombolo, le hangar où l'on prépare la nourriture. Les filles mangent en plein air assises à même le sol.A Lukamba, grâce aux soins d'Elisabeth Kayembe, Abo a déjà appris à se signer et à réciter des "Je vous salue Marie pleine de glace". A Totshi, elle apprend qu'il faut dire grâce au lieu de glace. Mais elle ne comprend pas mieux, pour autant, de quoi Marie est pleine. Trois années d'initiation la convaincront de l'existence d'un Dieu, un vieillard blanc à longue barbe blanche, qui ne peut pas mourir et qui vit là-haut dans le ciel avec son fils, le dénommé Jésus-Christ. Une photo de la Belgique avec ses palais gigantesques tout en pierre a fixé définitivement dans l'esprit d'Abo l'image du paradis. La Belgique se confond à tel point avec le Royaume des cieux qu'Abo se représente les Belges avec un halo lumineux derrière la tête. Les chrétiens, après leur mort, ne restent pas sous le sol, comme les païens, mais montent au ciel. Bien vite, Abo regarde de haut ceux qui continuent à patauger dans le paganisme. Après trois années de catéchisme, deux cents enfants mbuun et pende peuvent débiter les réponses adéquates aux questions les plus difficiles. En mai 1956, ils sont solennellement baptisés par des étrangers. Impuissantes dans le royaume des ancêtres, la mère Labon perd sa fille Abo et la grand-mère Aney se voit arracher sa petite-fille Ndzung a Bweng que les sœurs blanches désignent désormais sous le nom barbare de Léonie Hortense. Labon apprend que la fille qu'elle a mise au monde a été initiée à une religion de Blancs et qu'elle mangera désormais le corps d'un dieu étranger.Au dortoir, les filles couchent en deux rangées séparées par un couloir. Sur le sol de ciment, elles étendent une natte couverte d'un pagne, couche qui ne se prête pas spécialement à de doux rêves. Le sol s'incline légèrement vers le couloir. Ainsi, à l'inspection du matin, la capita, la surveillante sélectionnée parmi les élèves les plus âgées, remar quera immédiatement le filet d'urine devant la natte des enfants coupables, tremblant déjà d'humiliation et à la per. spective de la punition imminente.Les sœurs s'appliquent, avec un dévouement maladif, à faire connaître les péchés mortels aux jeunes filles. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas voler. Cela n'est pas trop difficile à saisir. Il ne faut pas coucher avec l'homme. C'est mauvais. L'homme est comme un satan. Il vous mène en enfer. Et vous aurez une grossesse. Il ne faut pas causer avec un homme. Il vous provoquera. Vous commettrez des péchés intérieurs contre la chasteté. Et vous ne serez pas saintes, vous ne verrez pas le ciel. Une nuit, Abo quitte le dortoir avec deux amies pour se rendre aux toilettes. Une musique étrange provient de la maison des sœurs. Le cœur au galop, retenant leur souffle, les filles se glissent vers la fenêtre. Avec des gestes lents, un prêtre tourne la manivelle d'un vieux phonographe. Les pères et les sœurs s'élancent pour une danse des initiés qu'on pensait réservée aux sabbats des sorciers et des sorcières. Abo et ses deux amies se sauvent en panique. Viennent-elles de découvrir un grand secret des Blancs? Il y a quelques mois, sœur Gabrielle, que toutes les filles admiraient pour sa beauté éblouissante, est partie pour l'Europe. Les grandes élèves ont chuchoté qu'elle était enceinte et qu'elle ne reviendrait pas avant six mois. Abo se rappelle maintenant un refrain que les grands chantaient à Lukamba.

La sœur met au monde Chaque samedi matin, les sœurs transforment le corps estudiantin en une force de travail féminin bien disciplinée et purement gratuite. Elles manœuvrent les bataillons d'élèves sur deux kilomètres, jusqu'à la carrière de Totshi, où des contremaîtres ont dynamité des rochers. Au premier retour l'allure droite et fière des jeunes filles ne laisse pas soupçonner le poids des pierres et du sable qu'elles portent dans de grandes corbeilles sur la tête. Echangeant à peine quelques mots entre elles, les filles feront cinq fois l'aller-retour. Elles y perdront leur tenue altière. Dès le lundi, après les cours du matin et de l'après-midi, les enfants cassent les grosses pierres en petits cailloux qui, mélangés au sable et au ciment, serviront à construire des classes en matériaux durables. Après trois années de labeur, Abo voit s'achever les travaux de deux bâtiments d'école.Comme de petites serves, les élèves sont encore astreintes à d'autres corvées. Elles labourent les champs de la mission à la houe. Elles ramassent des engrais organiques dans la brousse. Sur la tête, elles transportent des paniers remplis d'excréments de vache. Des matières fécales fraîches, un liquide nauséabond suinte à travers la corbeille et dégouline le long du visage. Odeur pestilentielle, puanteur. Le soir, les filles font une moue boudeuse au moment de remercier leur père qui est au ciel. Les filles sarclent les champs d'épinards et de tomates, les jardins d'orangers. Elles plantent des tiges de manioc Saint-Pierre. Ces tubercules très sucrés sont réservés au personnel blanc. En général, on grille sur un feu de bois le manioc blanc, que l'on ne découvre qu'après avoir ôté une peau brune, puis une peau rouge. Comme le manioc Saint-Pierre est interdit aux élèves, toutes, en une conspiration solidaire, s'efforcent de cacher quelques tiges sous leur pagne. Elles les offriront à leur maman au village. Emerveillée, Mabiungu voit pousser les cinq tiges de ce manioc miraculeux qu'Abo lui a remis. Quelques fois, lors d'une fouille en règle par les sœurs, une fille se fait attraper. Traînée devant les autres élèves, couchée à terre comme un ver, elle reçoit six coups de chicote sur les fesses. La sœur Odrade la frappe avec une liane, sourde à ses hurlements. Abo regarde le spectacle avec des yeux qui ne trahissent pas la moindre émotion.La corvée qui répugne le plus aux filles consiste à creuser, dans le sol, des trous qui serviront de toilettes. En deux rangées elles trouent la terre, chaque fosse sanitaire à moins d'un mètre l'une de l'autre. Le matin, tôt après le réveil une sœur accompagne les filles aux toilettes et toutes doivent prendre place en rang, l'une derrière l'autre. La honte leur serre la gorge. L'opération se déroule en plein air et dans une odeur délétère. Après une nuit d'orage, les trous sont souvent remplis d'eau de pluie, ce qui en augmente l'horreur. Les élèves fuient dans la mesure du possible ces fosses malodorantes. Mais la sœur Odrade, au nez de vautour, inspecte régulièrement la brousse. De temps à autre, elle plonge sur une fille pour la conduire au lieu du crime. Elle l'oblige à ramasser les excréments pour les déposer à l'endroit qui convient. Quand sœur Odrade est réellement fâchée, elle saisit la fille à la nuque et lui frappe le front contre le bord du trou.Un après-midi chaud de 1956, toute l'école s'aligne pour la corvée des toilettes. D'un geste abrupt, un mauvais esprit tire une toile noire sur trois quarts du ciel, ne laissant que quelques raies d'une lumière sinistre à l'horizon. Une pluie impitoyable s'abat sur la mission, le sol tremble sous les coups de tonnerre, des éclats de feu déchirent la nuit artificielle. Paralysées, les filles attendent l'ordre de rentrer. Léonie Ankam se trouve devant Abo à une distance de quatre fosses. La frayeur devant la tempête la pousse à déserter son poste, mais la peur de désobéir aux sœurs la maintient clouée au sol: une double angoisse déchire son visage d'enfant. Une flamme bleuâtre jaillit du ciel tandis qu'un violent souffle, tel un coup de massue, frappe les filles dans la nuque. Puis il ne reste que la nuit et l'averse et cinq corps étendus dans la boue. Abo reprendra conscience sous le hangar. Le lendemain, la famille de Léonie Ankam arrive de Matende Isulu pour récupérer son corps qui, démesurément gonflé, sécrète un liquide blanchâtre. Terrorisées, les filles se demandent qui est à l'origine de tant de cruauté: l'oncle de Léonie Ankam ou les prêtres blancs?Quand arrivent les grandes vacances, Abo s'échappe de uuver éternel de la mission, pour retrouver la chaleur maternelle. Pendant quelques semaines, elle ne quitte plus Mabiungu d'une semelle, inquiète qu'elle est de la voir un peu plus maigre chaque année. Sa fille à la mission la mère souffre seule de toutes ses maladies. Elle n'a plus sa fille pour lui chercher des poissons et pour capturer des criquets dans la brousse. Abo revenue, il ne se passe pas un seul jour qu'elle ne la serre dans ses bras et commence à pleurer, longuement, de la seule joie que la vie lui concède. Elle ne cesse de répéter:- Quand tu es là, ta mère est bien. La nuit, elle ne veut pas dormir, de crainte de perdre une minute avec sa fille. Jusqu'à l'aube, elle raconte les moindres détails de la vie dans la parcelle et au village. Abo rend visite à sa famille et aime rester des journées entières à Lukamba Ingudi chez sa grande sœur Anzawe, qui la choie comme sa propre fille. C'est chez Anzawe que Léonie a appris au cours de l'été 1955, la mort de son père Ndum Ebat, cet homme resté un inconnu pour elle. Pendant les vacances de 1956, des garçons de Bozombo montrent Abo du doigt: - Regarde, la femme d'Innocent.Abo fait semblant de ne rien entendre et, de toute façon, à onze ans, l'annonce de son futur mariage la laisse complètement glaciale. Vers 1930, le clan de Ndum Ebat avait payé la dot pour Labon, prématurément décédée. Comme la famille de Ndum Ebat a perdu la mère, elle gardera la fille, sans être obligé d'offrir une nouvelle dot. Aussi, en toute équité, Abo sera-t-elle donnée en mariage à Innocent Mutanzundu, le fils de la sœur de Ndum Ebat. En juillet 1957, Abo termine l'école primaire de Totshi. Ses douze ans la rendent désormais mûre pour la grande expérience. Le frère aîné d'Innocent, riche commerçant à Kikwit, a déjà fait son apparition à Bozombo, chargé de quinze pièces de wax: chaque tante sera servie. Mais alors arrive la nouvelle qui éclate, c'est bien le cas de le dire, comme une bombe: Innocent est entré à la Force Publique! Abo doit rejoindre son futur mari à la caserne de Thysville! Awaka revoit en mémoire les centaines de cadavres que la Force Publique a semés, en mai 1931, sur toute l'étendue de Kilamba, à deux pas de sa maison. Les Bapende qui ont échappé aux massacres pour se réfugier à Lukamba n ont cessé de raconter, le soir autour du feu, comment l'armée avait égorgé, éventré, dépecé les villageois.Jamais, Awaka ne donnera sa fille à un militaire! Il rrnjote un complot avec l'abbé Ernest Binton. Une nuit, dans le secret le plus total, ils évacuent la future mariée vers l'école d'aides-accoucheuses à Feshi. La famille de Ndum Ebat crie au scandale et au rapt. Awaka se contente de rembourser la dot versée vingt-sept ans plus tôt pour Labon. 1957-1959, A Feshi et Masi Manimba - Table de matièresRumeurs étranges, avant-signes de l'indépendance. A l'école pour aides-accoucheuses à Feshi: péchés et révoltes. A Masi Manimba, accoucheuse à l'âge de treize ans. Les Belges du Cirque De Jong ont dit: macaque!Au moment où Abo s'apprête à rejoindre l'école de Feshi, des rumeurs étranges se répandent sur les villages du Kwilu-Kwango. En accompagnant Mabiungu aux champs, sur la grande route qui traverse Lukamba, Abo capte le bruit lointain d'un moteur. Elle et sa mère se précipitent dans les hautes herbes, se cachent à plat ventre et guettent la voiture. S'il s'agit d'un camion ouvert à l'arrière, il faut fuir à toute allure: le Mundele Ngulu, le Blanc-cochon, leur fait la chasse. Elles ont appris que le Mundele Ngulu s'empare des Noirs pour les obliger à manger du sel magique: les Noirs ne tardent pas à se transformer en cochons. Ensuite le Mundele Ngulu les vend pour être mangés. Avant son départ pour Feshi, Abo est prise à part par son oncle Ernest Kwanga. - Quand un étranger te demande si tu as vu passer Opep, le Vent, tu diras: non, je ne l'ai pas vu. Abo acquiesce. De toute façon, elle n'a pas la moindre idée de qui pourrait bien être Opep. - S'il te pose une question sur Jean Marteau, tu répondras ne pas le connaître.Oui, elle dira ne jamais avoir entendu son nom. A Feshi, elle essaiera de découvrir le secret de Jean Marteau. Elle apprend que c'est un lanceur de tracts!... Mais c'est quoi, un tract? Abo se retrouve avec treize autres filles dans la première classe des aides-accoucheuses et puéricultrices au Foreami, le Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance Médicale aux Indigènes Abo est la seule mbuun parmi quatre filles pende une Mukwese, Henriette Malonga, deux Batchokwe et six Basuku Grande fille dégingandée, Abo se fait surnommer Cinq Mètres et Fil de Guitare; comme elle est leste et rapide sur de longues pattes, ses amies la rebaptisent le Vélo. Située au milieu de plaines désertiques, la bourgade voit, chaque semaine, l'arrivée de quelques broussards faméliques, aux pieds gonflés et aux jambes flageolantes. Comme on trouve peu de viande et de poisson à l'intérieur du pays, des hommes et des enfants atteints du kwashiorkor se traînent jusqu'à l'hôpital du Foreami. Pendant deux semaines, les élèves leur apportent du foufou de mil. Ils reprennent force et repartent. Deux fois, Abo se trouve au chevet d'un enfant squelettique que le kwashiorkor tuera à petites morsures.Les journées comprennent deux heures de pratique dans la maternité et sept heures de cours. Les filles apprennent à soigner — laver, changer, nourrir — les bébés et, encore enfants, elles jouent aux femmes en se consacrant à une dizaine de petits orphelins. Les sœurs donnent les leçons dans une langue incompréhensible, le français, qu'elles traduisent ensuite en kikongo. Ce n'est pas la première rencontre d'Abo avec la langue du malheur. Un jour à Lukamba, elle s'était trouvée face à face avec un Blanc colérique, éructant des jurons à l'adresse d'une boîte en bois d'ébène qui lui répondait d'une voix d'enfer. Selon les dires des villageois, Abo avait vu la planque du diable qui lui avait parlé en sa langue de bois. C'est ainsi qu'Abo découvrit le français et la francophonie. La radio, exorcisée de ses démons, avait ensuite, vers 1956, fait son entrée dans les maisons de Noirs, chefs de secteurs et enseignants. A l'oreille d'Abo, le français faisait toujours comme le bruit de l'eau dévalant sur des cailloux. Le seul intérêt qu elle portait à la radio concernait le programme de disques sur demande. Elle les écoutait chez Pétillon, l'administrateur pende qui utilisait fort adroitement sa boîte à musique pour draguer les filles. On dansait sur la mélodie ae Marguerite: